Cestaハウス と 空に月ハウス

Cestaハウス と 空に月ハウス

- 2017.1.20

- |BLOG

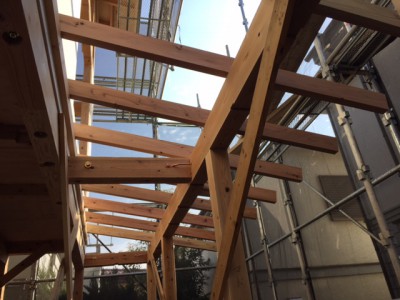

それぞれ現場が進みます。

この日は寒かったです。

屋根の上に昇って板金業者さんと

詳細図を見ながら納まりの打ち合わせ。

冬は寒いし、夏は照り返しで暑いし・・・

屋根工事を行う板金職人さんは本当に大変かと思います。

10時の休憩時間は暖かいコーヒーで

一休み・・・。

この寒い中、浦野棟梁は2人の大工さんとどんどん仕事を進めていきます。

午後からは空に月ハウスの現場へ

施工は創建舎さんです。

1階RC部分の型枠を組んでいます。

外部はコンクリート打ち放し仕上げのため、

型枠の割り付けやセパレーター(型枠を固定する道具)の位置が

そのままコンクリートに出てくるため、

全て寸法を決めてきれいに見えるようにしています。

裏手は型枠を鉄パイプでしっかり固定して

コンクリートを流し込んでもずれないようにしています。

こちらも職人さん達にアドバイスをもらいながら

細かい部分のすり合わせを行いました。

カテゴリー

カテゴリー